مقدمات أوّلية

مناسبة هذا الكراس

طلبت مني ثلة من المسلمات ممن يستضفنني في غروب كل شهر في بعض مساجد ألمانيا معالجة مشكلة فوضى الإفتاء إذ أنهن يظللن حائرات بين أكوام من الفتاوى المتنافرة في قضية واحدة ممّا شوش عليهن تدينهن. ألفيت أن الموضوع جدير بالمعالجة في زمن إزدحم فيه أشباه العلماء على منصات الإفتاء وضمر فيه العلم الديني الصحيح المؤصل والمؤهل لمعالجة قضايا العصر بلغة العصر إلاّ من رجال إستبعدهم الإعلام الفضائي . ذلك الإعلام الذي يرفع اليوم من يشاء ويخفض من يشاء. أما الإعلام الإلكتروني الذي يستهوي المعتنقين الجدد والكسالى والمستنكفين عن السؤال كبرا فإنه مقبرة الإفتاء حقا ولكن كثيرا من المسلمين لا يعلمون. تحدثت إلى أولئك النسوة ثم عزمت على أن أحبّر كلمات في هذا الموضوع في كراس صغير أسميته ( الطريق إلى التفقه في الإسلام ) نسبة إلى قوله سبحانه في آخر سورة التوبة ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إلى رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ).{1} ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عـــــــــــن إبن عمر ( إن الله لا يقبض العلم من الصدور ينتزعه إنتزاعا إنما ينتزع العلم بموت العلماء فإذا لم يبق عالم إتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ).{2}. ولا إخالني في حاجة إلى التذكير بحيوية التفقه في الدين تفقها يحرر العقول ويزكي النفوس ويعمر الأرض ويساهم في إقامة فرائض العدل والكرامة والتعارف سيما عند المسلمين حيث تعالج الدنيا كلها ظاهرها وباطنها وقلّها وجلّها بالدين الذي يغذيها بدسمات الحياء ويحقنها بأمصال التحرر. ومعلوم أن الدين سلاح ذو حدين إذ يمكن أن يستقبل بثّه إستقبالا صحيحا على موجات صحيحة عفوا من التشوش فيكون الدين تأشيرة تحرر وجواز سفر إلى الكرامة والعدالة والتعارف والأمن والسلام والتعاون فإن تشوشت أجهزة الإستقبال فإن الدين سيكون قطعا مقطوعا عامل تخدير يقف إلى جانب الظلمة الذين يمتصون دماء الكادحين . كيف لا وقد إمتطى صهوة الدين اليوم عشرات من المنسوبين إليه يشرّعون الحكم الفردي الوراثي بإسمه؟ لا إخالني بحاجة إلى التذكير بقيمة العلم مطلقا من مثل ما ورد في قوله سبحانه ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ){3} أو قوله عليه الصلاة والسلام ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ){4} أو من مثل قوله عليه الصلاة والسلام ( من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ){5} وغير ذلك مما هو معلوم

الغرض من هذا الكراس

لا يتيسر لأكثر الناس اليوم الإلتحاق بالمعاهد العلمية التي تزودهم بالمنهاج العلمي الصحيح لطلب العلم إذ تلك هي وظيفة المعهد وليست من وظيفته تسليح طالب العلم بالعلم نفسه وهو الأمر الذي غفل عنه كثير من خريجي تلك المعاهد ولمسناه بالتجربة. فإذا كان ذلك كذلك فإن طلب العلم خارج تلك المحاضن لمن لم يتيسر له ذلك متاح بشروط أفصل فيها لاحقا بإذنه سبحانه ومن ذا فإن العكوف من الولهين بالعلم ممن يعالجون الواقع وتؤرقهم الحالة الإفتائية المريضة على رسم خارطة طريق تعزر بالمثابرة والمصابرة يمكن أن يسد ثغرات يتسلل منها كثير من المنسوبين إلى الدين والدعوة والإفتاء ليفسدوا على عامة الناس حياتهم إما في إتجاه إرجائية مائعة لا تكاد تحرم حراما أو تنزجر عن حد أو في إتجاه سلفية مغشوشة تحرص على تحريم كثير مما أحل الله سبحانه بإسم سد منافذ الفتنة. هي رحلة طويلة وشاقة ومضنية وفيها من إنفاق الوقت والجهد والمال ما لا يغالب إلا بالتوكل والصبر ولذة العلم وحلاوة المعرفة . رحلة ممكنة مهما كانت ضغوطات الحياة ولعل الموت على درب العلم طلبا وبثّا خاتمة كريمة لقوله عليه الصلاة والسلام ( فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ){6} وأثر آخر صحيح ( يوزن مداد العلماء يوم القيامة بدماء الشهداء فيرجح ذاك هذا ).{7}. هي فرائض متكافلة لا تتفاضل ولكنها تتعاون على نحت خارطة طريق إسلامية

الفقه هو همّ الرواحل والعدول

المطلوب من هذه الرحلة المضنية واللذيذة هو تحصيل الفقه وليس مجرد العلم ولا الحفظ. الفقه في الدين رحلة مسلحة بالعلم يجني منها صاحبها بعد سنوات من المثابرة والوله ملكة فكرية تقوم على التمييز بين درجات التشريع ومستويات التكليف وغير ذلك مما تقوم به علوم أصول الفقه ومقاصد الشريعة ومقامات التشريع ومنازل المشرع والقواعد الفقهية وغير ذلك من أمهات الأصول التي تعيد بناء العقل بناء وفق إتجاه القرآن الكريم والسنة وعلى أسس نقدية حيال التراث والتاريخ والأداء السالف بما يفتح العقل على إمكانات الإجتهاد والتجديد والترجيح والعلم الصحيح والدقيق بالمآلات والأولويات والموازنات والسنن والأسباب . رحلة مقصدها التأهل لدرجة الإستنباط الترجيحي على الأقل في خطوة أولى ثم التأهل لما هو أبعد من ذلك وليس ذلك بحكر على إنسان دون إنسان في دين معقول مفهوم لا مكان فيه للطلاسم وخزعبلات المنسوبين إليه زورا . تلك رحلة الرواحل والعدول الذين عناهم عليه الصلاة والسلام في قوله ( الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلـــة ){8} و ( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله : ينفون عنه تحريف الغالين وإنتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ).{9} و( بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه ).{10} و( إذا إجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا إجتهد ولم يصب فله أجر واحد ){11} و ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد لها دينها ){12} وغير ذلك من نصوص الوحي الصحيحة التي تشيد بالفقه وأهله بمعناه القرآني الأصيل وليس بمعناه العرفي العام

الشرط الأعظم لبلوغ درجة الفقه

ذكرت آنفا بعض الشروط النفسية ولا إخالني في حاجة إليها لأنها معلومة من الحياة بالضرورة ولكن أذكر منها بشرط الحب الذي يبلغ درجة الوله أو الهمّ الذي يجاوز حده على حد قول القائل ( الأزمة تلد الهمة ) و( الحاجة أم الإختراع ). شرط الوله ـ وليس مجرد الحب ـ شرط مشروط لأن المطلوب غال ونفيس وثمين ولا يمنحك بعضه حتى تمنحه كلك. هذا الشرط كفيل بتحقيق الشروط الأخرى من مثل حد أدنى من التفرغ والمال والترحال والعافية البدنية وغير ذلك. فإذا تمكن الوله من سويداء فؤاد يتحقق قول الشاعر الحكيم ( إذا كانت النفوس كباراـــ تعبت في مرادها الأجسام ). إنما الشرط الأعظم الذي لا بدّ منه قطعا هو : إمتلاك المنهاج العلمي الصحيح لبلوغ درجة الفقه. المنهاج هو الطريق والسبيل والذريعة. ولكل علم منهاجه. منهاج الفقه يقوم على مجموعة من القيم منها

أوّلا : تقديم الأصول على الفروع والكليات على الجزئيات والمقاصد على الوسائل ومن ذلك قطعا تقديم القرآن الكريم على السنة وتقديم هذه على غيرها ومن ذلك كذلك فرعا عن ذلك تقديم الإجتهادات بأدلتها لا المجتهدين بقالاتهم لأن العبرة بالدليل وليس بصاحب الدليل

ثانيا : التروض على العقل النقدي وهو العقل الذي إستخدمه رجال ( علم الرجال ) فنخلوا الحديث وهذبوه وشذبوه مما علق به من حركة الوضع وأوضارها. العقل النقدي حيال كل ما ينسب إلى الفكر الإسلامي وليس الفقه إلا قسما من الفكر الإسلامي إذ العصمة للنصوص وليس للناظرين في النصوص ومن ذلك فرعا عنه عدم الإطمئنان إلى ما ينسب إلى الإجماع كما قال ذلك بحق الإمام أحمد إبن حنبل

ثالثا : التمييز بين تيارات الفكر الإسلامي حتى في الإنتاج الفقهي على أساس الإعتراف بقانون التعدد وناموس التنوع والتمييز داخل ذلك بين الخلاف المعتبر وهو لا يحصى في الموروث القديم وبين الخلاف غير المعتبر وقد نفقت سوقه في هذه الأيام والغرض من ذلك التمييز هو الإنحياز قدر الإمكان إلى الوسطية والإعتدال

رابعا : معالجة الواقع بالدين وليس العكس أي إعتبار الزمان والمكان والحال والعرف وكل موجبات التغير ضمن القاعدة الأصولية المعروفة هنا أنه لا ينكر الحكم الظني نفسه فضلا عن الفتوى بتغير تلك الموجبات ذلك أن غرض الدين هو معالجة الواقع ولا يتسنى لطالب علم إجتناء ذلك بصورة مثلى حتى يكون هو نفسه من المنخرطين في الواقع في أي حقل من حقوله مقاوما إذ أن ذلك يجعله لاعبا حقيقيقا فوق الميدان وليس لاعبا إحتياطيا أو إفتراضيا وعندها فحسب يدرك البون الشاسع بين الواجب وبين الممكن فيعتدل فكره ويتهذب سلوكه

خامسا : تقديم الجوانب الضامرة من تراثنا الفقهي أي الجوانب الإجتماعية سياسيا وماليا ونوعا ما أسريا بسبب التغيرات الكبيرة في الحقل العائلي والجوانب الإدارية والقانونية والدستورية وجانب العلاقات الخارجية. ذلك أن تراثنا الفقهي شهد تورمات حقيقية وسيئة في الجوانب العقدية والتعبدية حتى لكأنك اليوم تراه يمشي الهوينا متثاقلا مائلا لا يكاد يستقيم وذلك بسبب ذلك الضمور الذي أصابه في تلك الحقول العامة الكفيلة بإصلاح الوضع العام وهو الأمر الذي تسللت منه الدعوات العلمانية واللبرالية والغربية فاثمرت مما أثمرت إتجاهات صوفية ملحدة إلى الكهوف لا تلوي على شيء يغريها الشيطان بإصلاح النفس أوّلا أو إتجاهات سلفية جهادية غاضبة أو أخرى تميل إلى سد الذريعة خوفا من الفتنة والإستنكاف عن فتحها حتى عندما يكون فتحها فريضة إسلامية محكمة أو ضرورة إستصلاحية حاجية لا مناص منها رفعا للحرج عن الناس

سادسا : الإعراض عمّا لا ينفع الناس في واقعهم ويساهم في معالجة مشاكلهم ممّا إمتلأت به بطون كتب كثيرة غابرا وحاضرا سواء بسبب تبدل الزمان وحاجياته أو بسبب التفريعات التجزيئية الموغلة في التفاصيل المتخيلة مما يشغل الناس ـ وطالب العلم بالأساس الأوّل ـ عن المقاصد المرادة من التشريع أو يسوق الناس إلى التقعّر والتبلد والأسواق التي يغشاها الشيطان ويصطاد الناس فيها أو مما يعوق الناس عن عمارة الأرض بالقيم الإسلامية العظمى وخاصة العبادة والعمارة والخلافة وإقامة العدل وبناء جسور التعارف. ومن ذلك الإعراض عن أسواق الجدل في الإعتقاد والهوية مما يحجب تحديات أعمق وأكبر من مثل التحدي التحريري الجدير بالمعالجة وهو أوّل تحدّ واجهه عليه الصلاة والسلام في مكة إذ قال للناس كلمة واحدة ( خلوا بيني وبين الناس ).{13}. رسالة الإسلام تحريرية بالأس الأول فإذا تحرر الإنسان عبد ربه وعمر أرضه وكان له خليفة

سابعا : البحث عن الميزان ( أو الحكمة ) المنزل مع القرآن الكريم جنبا إلى جنب في سورة الحديد وغيرها ( وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ){14} و في سورة الشورى ( الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميـــــــــــــزان ){15}. ذلك أن الفقه الصحيح المثمر للعمل الصالح لا يكون إلا بالجمع بين القرآن الكريم وبين الميزان أو الحكمة فلا يغني أحدهما عن الآخر. على طالب الفقه أن يسأل هذا السؤال الكبير : هذا الكتاب بين أيدينا فأين الميزان؟ من ظفر بالميزان فقد ظفر بشقيق القرآن وصنوه فهما يكفلان له الفقه الصحيح ومن مال مع الناس حيث مالوا لا يبالي فحظه مزجى

ثامنا : إستخدام المعيار الأنسب للحقل الديني بعلومه ومعارفه ذلك أن الإسلام جاء بمعايير كثيرة يرشد الناس إلى إستعمال كل معيار مناسب لحقل مناسب. الحقل الديني ينتمي إلى حقل العقليات وهو المسمى قديما حقل السمعيات لأن الأصل كان سماعا لا قراءة. حقول المعرفة متنوعة منها المحسوس الملموس ومنها الملهم إلهاما ومنها القصّ التاريخي لما كان وغير ذلك. علوم الدين ومعارفه تجتنى بالسماع والعقل لأنها عقلية سيما في أسّها العظمى أما تفاصيلها الصغرى فهي ثانوية تابعة لا متبوعة ولذلك شدّد القرآن الكريم عشرات المرات على حسن إستخدام ملكة العقل والفقه والعلم والنظر والتدبّر بغرض تأمين الفهم الصحيح والمعرفة السليمة. وبالجملة فإن الظفر بالثمرة في كل عمل مرتهن بحسن إستخدام المقياس المناسب إذ أن المقياس وسيلة لبلوغ المأرب فإن كان المقياس في غير محله ( كمن يشترط الإيمان بالغيب بمعاينته ) فإن الثمرة لا سبيل لقطفها

تاسعا : معانقة العصر وملازمة تحدياته وليس الإنقطاع عنه ذلك أن الدين ما تنزل إلا لمعالجة مشكلات العصر في كل مصر فمن وعى ذلك عمل على تديين الواقع تغذية له بالأمصال القيمية التي تحميه من التشبه بالبهيمة. التشديد هنا على الإلتحام بالعصر أكثر من التشديد على الإلتحام بالأصل ذلك أننا في مجال الحديث عن الأصل نفسه وكذلك لأن الغالب على تدين الناس هو إنقطاعهم عن العصر وليس عن الأصل ولكن من حيث المبدأ فإن الظفر بالفقه لا يتأتى إلا بالجمع بين الشرطين : الأصل والعصر معا وذلك هو دأب الصحابة ومن تبعهم في العقود التالية الزاهرة على قلتها أي معالجة العصر بالدين إجتهادا وتجديدا لأن النصوص قليلة والحوادث لا تتنهي فهي تظل متجددة مع مطلع كل فجر جديد

عاشرا : الوعي الصحيح الحاد بالرسالة الكلية العامة للإسلام كما صاغها واحد من الراضعين من حلمة محمد عليه الصلاة والسلام وهو ربعي إبن عامر عليه الرضوان إذ قال بحضرة الأكاسرة يبين رسالة الإسلام بلسان عربي قح سليق ( جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام). هذه الرسالة التي أحسن صياغتها أحد المؤسسين الكبار جديرة بالحفظ فؤادا لا لسانا. من وعى هذه الرسالة الكلية العامة للإسلام أي أنه دين مقصده الأسنى الأعظم هو تحرير الإنسان في كل زمان وفي كل مكان من كل ضروب الإستعباد وكل صنوف الإسترقاق فقد وعى العنوان الأكبر الأعظم ومن بعد ذلك يكون الخطأ لو حصل في التفاصيل مغفورا وممكن الجبر. أما من تنكب هذا فلن يغنيه الفقه كله بكل تفاصيله وحقوله حتى لو ألمّ به إلمام الأولين والآخرين

كلمة مكثفة لتلك الأسس العشرة من في حبر الأمة الأعظم

سئل حبر الأمة الأعظم عبد الله إبن عباس عليهما الرضوان من لدن الصحابة من بعد موت محمد عليه الصلاة والسلام عمّا طوح به إلى هذه المصاف الرحبة العالية من العلم والمعرفة والفقه فقال في كلمتين قصيرتين خصبتين ( بلسان سؤول وفؤاد عقول). أي أن الفقه يجتبى بالسؤال الكثير غير المتردد ولا المتكبر وبالفؤاد الذي يجعل مهمته في الحياة هي مهمة العقل والفهم والفقه والإستيعاب وليس التقليد الببغاوي أو المحاكاة القرودية. أما السؤال فهو سنة الخليل إبراهيم عليه السلام أولا وسنة موسى الكليم عليه السلام ثانيا وبذلك تأهلا للخلة والكلام وعلى إثرهما كان الحبر الأعظم ويكون من أراد أن يلتحق بالقافلة. وأما العقل فهو ما يدفع إليه الكتاب الكريم نفسه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ليكن لسانك سؤولا وليكن فؤادك عقولا

مقصد المرتحل إلى الفقه

دعني أضيف كلمة مهمة هنا وهي أن يكون المقصد الأسنى للمرتحل طلبا للفقه الكفيل بإعادة تشكيل العقل وفق المنهاج القرآني وإصلاح الواقع هو التمكن من القدرة على التفكير الإسلامي الصحيح. إستللت ذلك من المثل الصيني العجيب القائل : لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطاد. قلت في نفسي لم لا أعرب هذا المثل البديع لأقول : لا تعطني فكرة بل علمني كيف أفكر؟ أجل . عدت إلى القرآن الكريم بصفة خاصة وإلى السنة كذلك فوجدت أنهما يعكفان على تعليم الإنسان كيف يفكر ولا يهديانه بالمجّان وهو متكئ على أريكته فكرة أو أفكارا. خذها ولا تتردد وستجد لذتها بعد سنوات من الدرس : أضبط حياتك على أساس أن تتعلم منها ومن الناس أمواتا وأحياء كيف تفكر ولا تتسول من أحد فكرة أبدا. حتى في المجال العقدي الأخطر والأكبر فإن الله سبحانه عندما أراد أن يقنعنا بأنه ليس كمثله شيء وأنه لم يلد ولم يولد سبحانه أخبرنا بقوله ( أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ){16} ومواضع أخرى كثيرة في القرآن والسنة من مثل هذا التحليل العقلي المنطقي الصارم. المطلوب هو أن تتعلم كيف تفكر فإذا تعلمت كيف تفكر أي بمنهاج علمي صحيح قوامه التوازن وما أنف ذكره فإنك تصبح منتجا للفكرة الصحيحة وملقيا بها في أسواق الإستثمار ليكون لها ثمن ورصيد ككل بضاعة. أليست الفكرة بضاعة؟ أجل. لذلك كن صاحب عقل نقدي صارم ولا تخف من الأخطاء ولا تخجل فما خلقت إلا لتخطئ ثم تصيب. قال العلماء قولة جميلة ( خطأ المجتهد أحب إلى الله من إصابة المقلد). ذلك أن المقلد لا يخطئ أبدا. كيف يخطئ القاعد الكسول المتسول للفكرة؟

حلقات الصناعة الفقهية

الفقه بمعناه القرآني الرسالي الجامع العام أو بمعناه العملي هو صناعة لها حلقاتها ومراحلها وموادها ككل صناعة مادية. كيف لا والتفكير خصيصة الإنسان الذي كرّمه مولاه سبحانه بالعلم والعقل وفضله بذلك على كثير ممن خلق تفضيلا. الصناعة الفقهية الكفيلة بإستنباط الموقف الشرعي الأنسب ـ وليس المناسب فحسب ـ لكل حالة جديدة أو حادثة أو طارئة وفاء للدين والإنسان معا تمر بمراحل ثلاث هي

مرحلة العلم بالنص : سواء كان قرآنا أو سنة علما موثقا لا يتطرق إليه الإحتمال فيبطل به الإستدلال

مرحلة العلم بعلة ذلك النص أو مقصده : والغاية منه المرادة سيما إذا كان خارج الدائرة الإعتقادية أو التعبدية غير معقولة المعنى بالتعبير القديم ذلك أن الإسلام دين معقول مفهوم معلل مقصد ما نزل سوى لتحقيق سعادة الإنسان في العاجلة والآجلة وإستجلاب المصالح والمنافع ودرإ المفاسد والمعايب

مرحلة العلم بالأيلولة التي يغلب على الظن حدوثها : من بعد تنزيل ذلك النص سواء كان أمرا أو نهيا أو إباحة أو غير ذلك. ليس معنى ذلك أن نصوص الوحي الراسخة الثابتة سواء في ورودها أو دلالتها يمكن ألا تفضي إلى الخير والبر والمعروف. إنما المعنى من ذلك هو أن المصالح والمفاسد كثيرا ما تتصادم فلا يتمحض خير بالكلية ولا شر بالكلية وخاصة عند كثرة الناس وتشابك تعاملاتهم وتعاقداتهم وتطورها من مواضع البساطة إلى التداخل إضافة إلى أن مستويات الشريعة نفسها مختلفة وليست مرتبة على نمط واحد وأن الإشارة إليها تختلف عبارة وخفاء وإقتضاء وأن تلك الشريعة جاءت معاندة لأهواء البشر عاملة على كسر شهواتها والمطامنة من غلوائها ومن ذا ـ ومن عوامل أخرى ليس هذا محلها ـ يجد المرء نفسه في حالات كثيرة ـ وخاصة في بعده الجماعي من جهة وعندما تتصرم الحالة التشريعية في حياة الناس من جهة أخرى ـ محتاجا إلى إعادة تركيب تلك المعادلة الفقهية ذات المراحل الثلاث فلا يظلم غيره ولا يدع نفسه فريسة للظلم وهي كما أنف ذكره : صناعة الحكم الجديد ( أو الإفتاء الجديد ) صناعة تقوم على الدمج بين حق النص وحق المقصــــد

وحق المآل. ذلك هو الأمر الذي فقهه الصحابة الكرام عليهم الرضوان فرتبوا على كثير من أقضيتهم الجديدة ما لم يرتب في عهده عليه الصلاة والسلام ليس عصيانا ولا إختلاف دليل ولا برهان ولكن إجتهادا وتجديدا وإختلاف زمان ومكان كما حبّر ذلك بحق الباحثون في هذا. الحكمة من هذا هي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وأنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة وأن غياب المحل ( المآل المناسب المحقق لمقصد الحكم ) يقتضي بالضرورة غياب التنزيل ولا يعدّ ذلك عصيانا ولا تفصيا ـ إلا حكما ديانيا يكشف عنه يوم القيامة ـ ولكن يعدّ إعمالا للميزان الذي نزل مع الكتاب جنبا إلى جنب فلا قرآن بلا ميزان ولا ميزان بلا قرآن إنما هما صنوان شقيقان قرينان لا يفترقان بل يتكافلان تكافلا يؤمّن للإنسان حياته ودينه وعقله وماله وأهله ومقومات وجوده مادة ومعنى فما نزلت الشريعة لغير ذلك

منهج الكراس

طلب العلم رحلة طويلة ليس لها نهاية تؤول إليها. طلب العلم يرتقي بصاحبه المثابر الصابر الملتزم بمنهجه إلى درجة الإرتحال عن مساحة التسول ـ تسول الإفتاء ـ والإناخة بمراح العلم بالإستدلال ليعرف سبب الإختلافات بين المجتهدين وسبب ترجيحاتهم ثم يرتقي بنفسه يوما من بعد يوم إلى مصاف الفقه الذي يؤمّن له الولوج إلى الأصول في دقائقها وعلاقاتها ومستوياتها وتأثيراتها في مفرداتها الفرعية ومخرجاتها الجزئية ثم تحط به الرحلة الطويلة المضنية على لذتها في سعات الإجتهاد وهو عملية نقدية تجديدية تراجع القديم بسبب تغير المعطيات والتأقلم مع مطلب الشريعة الأوحد : تحقيق المصلحة للناس ضمن ضوابطها المعروفة. رحلة طلب العلم مثل رحلة طلب المال. هذا يجعل يد صاحبه هي العليا وليس السفلى وذاك يجعل عقل صاحبه هو الأعلى وليس الأسفل. ويتأكد هذا كما أنف ذكره في زماننا حيث إزدحمت أسواق الإفتاء وبث العلم ممن أسماهم عليه الصلاة والسلام في حديثه آنف الذكر ( رؤوسا جهالا ) يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ينسحب هذا الكلام حتى على بعض المتخرجين من الكليات الشرعية ذلك أن تلك المحاضن لا تزيد على تزويد طالب العلم بالمنهاج وذاك حسبها وأكرم به من زاد هو الشرط المشروط الأكبر في هذه الرحلة وليس مطلوبا من تلك المحاضن أكثر من ذلك. أولئك الذين إقتطفوا الشهادات العليا ولم يباشروا علومهم بالتحيين والنخل والمراجعات عليهم أن يعلموا أن العملة الشرعية كالعملة المالية هي بضاعة لها أصول لا تتجدد ولها فروع قابلة للتبدد إن لم تتجدد. بل إن تلك العلوم مثلها مثل جديدات عالم الحواسيب الإلكترونية والبضاعة الإلكترونية بصفة عامة أي لا تكاد تقر على حال لأسباب معروفة مؤثرة لا أجد لها الآن مجالا. وخاصة فيما يتعلق بالإفتاء بسبب خصيصته المتغيرة فإنه يقتضي العلم بالواقع في دقائقه ومآلاته مثل حاجته إلى العلم بالأصول سواء بسواء

طول النفس وحق الزمن

أملي من الشباب بصفة خاصة رجالا ونساء هو بلوغ درجة الفقه تمييزا وتفصيلا وترجيحا وعلما راسخا ومن ذا أعددت هذا الكراس على أساس أن يأخذ الزمن حقه كاملا في رحلة التفقه فلا يستعجل الشغوف بالعلم الوله بالفقه أمره وليس علم الطب مثلا على جلالة قدره بأحق من علم الدين ليأخذ ذاك حقه من الزمن بضع سنوات ويستعجل هذا فلا يؤول إلى غايته. التفقه في الدين وفي الواقع معا رحلة طويلة مضنية فيها مصابرات ومجاهدات ومغالبات بل هي معركة مع النفس أوّلا. أملي أن يكون طالب التفقه في الدين مثل التاجر الذي لا يشبع من المال والتوسع مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام ( نهمان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيــــــــــا ).{17} إذا شبع طالب العلم فهو مغرور إذ هو يسير في الإتجاه المعاكس إذ هو يجوع ويعرى ويخيل إليه أنه يشبع حتى ليكون مثل الكارع من ماء البحر تمتلئ بطنه ويظمأ فؤاده

إتباع هذه الوصفة

أعني بذلك أن الغرض الأول من هذا الكراس هو تمليك طالب العلم منهج طلب العلم رسوخا فيه وتأهلا للفقه والإجتهاد ترجيحا في المحطة الأولى ومقتضى ذلك أن يتبع طالب العلم هذه الوصفة بمثل ما سترد إن شاء الله فلا ينتقي وخاصة تنقلا من محور إلى آخر ذلك أنها وصفة معدة بوجه يكفل أولها آخرها. من الأمثلة على ذلك عدم تقديم علم المقاصد على أصول الفقه وعدم تقديم هذا وغيره على العقيدة أو الإيمان بالإسم الأصيل وغير ذلك. هذا الأمر فقرة من فقرات المنهاج العلمي والضابط فيه بعد العلم بهذا هو الإصطبار الأكبر

تنويع المراجع والمصادر والإجتهادات

سيجد طالب العلم وخاصة في المحاور المقصودة في هذا الكراس بالأساس الأول لفيفا من أسماء المؤلفات والكتب والغرض من ذلك هو إتاحة فرصة لطالب العلم أن يلتقط ما يناسب عراقة لسانه في لغة العرب وتراكيبها وتصاريفها ومعانيها إذ أن المؤلفات في ذلك تختلف إختلافات معتبرة. وجه آخر لذلك التنويع : إذ أني مزجت بين التراثي القديم والمعاصر الحديث حتى إذا لاحظ طالب العلم أني توخيت الجديد المعاصر أكثر من غيره وقصدي من ذلك تيسير هذه الرحلة بسبب تواضعنا جميعا تقريبا في عراقة اللسان العربي وبسبب أن بعض المعاصرين من الفقهاء والمجتهدين أسدوا إلينا خدمة كبيرة عنوانها أنهم كانوا على إمتداد عقود يشتغلون مثل النحلة التي تمتص الرحيق النافع من كل زهرة ثم تقدم لنا ذلك عسلا مصفى تلخيصا وتهذيبا وتشذيبا وبلسان سلس. من الأمثلة على ذلك : عدم معالجة القضايا التراثية التاريخية من مثل قضية الرق وأم الولد وغير ذلك ومن مثل ما باح العلم المعاصر بسره ( إثبات النسب مثلا بالوسائل الطبية المعروفة اليوم ) وغير ذلك من قضايا كثيرة. كما أن هؤلاء المعاصرين الجدد عالجوا كثيرا من قضايا عصرنا الحارقة وهذا هو المطلوب ( إسلام المرأة مثلا وزوجها على دينه ـ التبرع بالأعضاء ـ الولاية في النكاح والكفاءة وغير ذلك ). ووجه ثالث من ذلك التنويع : رعاية الخلاف كما يقال وهو أصل في الحقيقة ومعناه عدم الإقتصار على مدرسة فقهية واحدة ولا مدرسة أصولية واحدة ولكن ظللت في الفضاء السني ولم أتطرق إلى الفضاء الشيعي لأسباب أخرى ليس هنا محلها ولا علاقة لذلك بموقف سلبي من التراث الشيعي فقهيا وما عدا ذلك ليس هنا محله

عدم إعتبار الإتجاه السياسي

هذا أمر مهم جدا على طالب العلم إستيعابه ومؤداه هو أن يتحرر طالب العلم من الإنتساب السياسي والطائفي والمذهبي والعنصري والجهوي هو نفسه وليس هذا بيسير على كل من هب ودب حتى لو زعم كل من هب ودب أنه متحرر من ذلك. لا أعني عدم إنتماء طالب العلم أو عدم إنتساب طالب الفقه إنما أعني التعصب المكروه الممقوت. المطلوب هو التحرر من قصر الرحلة على الإفادة ممن نرضى عن إنتماءاتهم وخاصة السياسية والمذهبية والجهوية وغيرها إذ أن ذلك هو المطب الأكبر في وجه طالب العلم. ليس معنى ذلك تزكية علماء وفقهاء تورطوا في دعم أنظمة فاسدة وليس معنى ذلك إجراء هندسة جديدة على الشريعة لغض الطرف عن الولاء السياسي وتحريره ليكون لله ولرسوله وللأمة ولقيم الحق والعدل والتحرر. ولكن المقصود من ذلك هو إلتقاط الحكمة من أي وعاء خرجت كما جاء في الحديث الشريف أن ( المؤمن أحق بـــــها ) {18}.وكما نصح الإمام إبن القيم طلبة العلم نصيحة عظمى مفادها أن يكون طالب العلم مثل النحلة لا تختار الزهرة التي تمتص رحيقها بسبب إنتمائها لهذه الحديقة أو لغيرها أو بسبب لونها أو لأي سبب آخر. إنما تلتقط الرحيق من كل زهرة يمكن أن تصل إليها وبذلك تضع عسلا مصفى هو شفاء للناس كما أخبر رب العزة سبحانه. عليك بهذه النصيحة العظمى. من كبار الفقهاء والمجتهدين في الغابر والحاضر من لا نرضى عن إنتماءاتهم السياسية ونحن لا نعلم علم اليقين ما حملهم على ذلك هل هم مكرهون أم مختارون أم تشوشت الصورة في أذهانهم ولكن نعلم علم اليقين أنهم على ربوات من العلم الراسخ والفقه العظيم سامقة شامخة. هذا المعيار الأخير هو الحامل لنا على الإفادة منهم فإذا غلبنا المعيار السياسي ولا ندري حيثاته فقد حرمنا أنفسنا من خير كثير. هذا العائق قليل من يقتحمه اليوم بنجاح وخاصة في صفوف الشباب المتدين حديثا

الفقه أوسع من تدوينه في متون جاهزة

هذه قضية خلافية وموقفي فيها يجلب لي المتاعب ولا أبالي مع إحترام الرأي المخالف. ذلك أن كثيرا من طلبة العلم اليوم يفضلون المتون في شتى العلوم ويحاولون عبثا التدليل على أن المتون أصيلة في تدوين العلوم وأن حافظها على ربوة من العلم راسخة سامقة. هذا رأي لا إعتبار له عندي بسبب أن العلم أوسع من أن تستوعبه المتون التي فيها من التكلف ما ترى وهو أخصب من أن يقرظه شاعر في قصيدة. المتون لا توفر مساحة للتعبير عن مختلف الآراء والإجتهادات بسبب ما يسمى الضرورة الشعرية التي تحكم على صاحب المتن أن يلفى العبارة المناسبة للمتن وليست هي بالضرورة مناسبة للعلم وفية للفقه وخاصة في تنوعاته. المتون نشأت في عصور الإنحطاط والتأخر والإندحار الإنتاجي والإبداعي والإجتهادي في مادة الفقه وكفاها بهذا غربة عن عصرنا : عصر الصحوة المتشوفة إلى معانقة الإجتهاد ومواكبة التجديد اللذين بهما تكون الشريعة رائقة جميلة. نشأت المتون لتكون لسانا ناطقا بجريمة تاريخية تراثية ثقيلة في تاريخنا عنوانها: غلق باب الإجتهاد. غلق باب الإجتهاد في كل زمان وكل مكان مهما تأخر المسلمون لا يعني سوى غلق باب الحرية وغلق باب الحرية الفكرية تعاملا مع الإسلام لا يعني سوى وأد الإنسان وقتل الشريعة والإحالة بسرعة على التقليد المبغوض والإتباع الأعمى والببغاوية المريضة أو القرودية الأفنة. ولأسباب أخرى لا أنصح طلبة العلم بالمتون إلا من باب الإطلاع إن وجدوا لذلك وقتا أو من باب النقدية والمقارنة. من ترسخ في علم الشريعة وتمكن من كلياتها العظمى يعلم علم اليقين أن المتون لا تناسب عصرنا حتى لو صادف أن ناسبت عصورا غابرة. أفظع مثلبة تجعلك تدبر عنها هو أن المتون لا تزودك بمنهاج تفكيري تستقل به عن التسول إذ هي تستعبدك لصاحبها وتوجهه الفقهي والمدرسي والفكري. أذكرك بأن يكون غرضك هو : لا تعطني فكرة بل علمني كيف أفكر

تقديم العلوم بكلمات قصيرات خصيبات

سيجد طالب العلم أن العلوم المعروضة في هذا الكراس تقدم بكلمات مقتضبات وذلك حتى يؤطر القارئ تأطيرا صحيحا في البداية ثم يحال إلى ما إنتقيت له من مصادر ومراجع مختلفة

كلمة عن المؤلفات المختارة

أعرف أن المؤلفات غابرها وحاضرها في كل علم تقريبا لا تكاد تحصى ولا تكاد تعلم من كل طالب علم وما إنتقيته هو بحسب إطلاعي ومؤكد أني غفلت عن مؤلفات أنفس أو أجمل وأجمع ( نسبة إلى الإجمال وليس الجمال ) والمؤكد عندي أني إلتزمت فريضة النصيحة لقوله عليه الصلاة والسلام (الدين النصيحــة) {19}.كما أني حاولت الإقتصاد في الإحالة إلى تلك المؤلفات قدر الإمكان مع توسع في أمّ مطالب هذا الكراس أي : التأهل لمباوئ الفقه وليس العلم فحسب بل الترقي لسعات الإجتهاد ولو ترجيحا في المبتدإ وليس فقها فحسب وليس بلوغ أعلى مراقي العلم بالدين والواقع معا حكرا على إمرئ ما إلا أن يكون نبيا مرسلا وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم كما قالت العرب. كما حاولت المزج بين الأمهات في بعض العلوم وخاصة الفقهية وما يتعلق بها وبين غيرها والمؤكد أن رحلة العلم هي رحلة تجارة مع كل مؤلف جديد أرباح جديدة يشعر بها المرء عند ما يدعى إلى الحوار أو الإفتاء أو الكتابة أو تقليب الأمور إذ لا يعلم الوعاء خواؤه من إمتلائه إلا من بعد تقليبه ومعالجته. كما أغنيت هذا المقترح بمؤلفات كثيرة في مادة يظنها كثير من الشباب المتدين حديثا ألا علاقة لها بالعلم الشرعي. من ذلك التاريخ وعالم الفكرة. بحسب تجربة العبد الفقير إلى ربه فإن العلم بالتاريخ يعمق الفهم الصحيح للدين والتفقه الصحيح العملي والمعاصر في العلم. الإسلام فكرة في نهاية المطاف والتاريخ هو الذي يعالج تلك الفكرة معالجات مختلفة وحتى في المعالجات الإيجابية فإن التنزيل لتلك الفكرة يختلف من عصر لآخر ومن مصر لآخر بل من عقل صحابي لعقل صحابي آخر. القرآن الكريم نفسه وقد تشبع بالتاريخ بنسبة تفوق ثلثه كاملا ـ والثلث كثير كما صرح عليه الصلاة والسلام ـ يحيلنا إلى التاريخ لمعرفة سنن النهضة وأسباب السقوط. ليس العلم بالتاريخ ـ التاريخ الإسلامي وغيره ـ شأنا مستحبا فحسب لطالب العلم المثابر المصابر. ومثل ذلك يقال عن عالم الفكرة وخاصة في زماننا حيث نشهد معارك فكرية حول فكرة الإسلام نفسها إذ أن الخلاف الفكري السياسي هو أس الخلاف الفقهي والأصولي والمذهبي كما يدرك ذلك المتعمق في علاقة الخلافات القديمة بالحالة السياسية. حاولت من ذلك بلوغ الجماع حتى يكون طالب العلم إطارا إسلاميا معاصرا وليس ( رجل دين ) لئن فقه الدين فهو أجهل بالواقع أو شخصا محنطا كأنه قطعة متحفية يتسلى بها الزائر ولا يفيد منها علما نافعا صالحا يعالج مشاكل العصر الطاحنة

العلوم والمعارف ومراجعها المنتقاة ومصادرها المناسبة

محور اللسان العربي

حذق اللسان العربي شرط مشروط لحسن الفقه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ومن بعد ذلك لحسن فهم العلوم والمعارف المدوّنة. شرط لا غنى عنه وبقدر ذلك الحذق يكون الفقه علاقة طردية وثيقة لا تتخلف وليس لها أي إستثناء ناهيك أن القرآن الكريم نفسه إفتخر بلسانه العربي المبين الذي جعله ميسرا للذكر آلة للتحدي قائمة إلى يوم القيامة. الحديث هنا عن علاقة اللسان العربي بالفقه طلبا وبثّا وليس عن مجرد التصديق والإيمان وفهم المشتركات العقدية والأخلاقية والتعبدية والحلال والحرام وما إلى ذلك. ذلك مضمون بدلالة العقل أوّلا وبالعلم السماعي الأوّلي لتلك التعليمات من مصادرها الصحيحة. ليس الحديث عن صحة الإيمان ولا عن عمق الإيمان ولا عن مآثر الرجاء والخوف والثقة والطمأنينة والسكينة واليقين والتوكل. الحديث عن لزومية اللسان العربي القح السليق لطلب علوم الفقه وبثها ترجيحا وإجتهادا وإجتراحا لجديداتها. الملاحظة الثانية هنا هي أن اللسان العربي معرفة ككل معرفة قابلة للإكتساب والتملك بالتعلم كما قال عليه الصلاة والسلام ( إنما العلم بالتعلم ){20} . ولذلك تعرّب كثير من العجم في التاريخ فبرزوا في أدق العلوم وأولها العلم باللسان العربي ومنهم سيبوية أحد المتربعين على عرش اللسان العربي ولم يكن لسانه وراثة ومن الفقهاء يذكر إمامهم الأكبر أبو حنيفة النعمان وفي الحديث يذكر إمامهم البخاري ومسلم وقس على ذلك في علوم إسلامية ومعارف شرعية كثيرة. ذلك أن العروبة لسان فمن تكلم العربية فهو عربي ولا يعني ذلك دوس الإنتماء العنصري العرقي وإنما يقال أنه لا عبرة به هنا إلا بحذق أهله للسانهم . ذلك هو معنى أن اللسان العربي شرط مشروط لا غنى عنه أبدا لطلب الفقه وبثه ومعالجة قضاياه وترجيح مختلفاته والإجتهاد في جديداته

بعض مراجع اللسان العربي

ــ القرآن الكريم

ــ الشعر العربي بصفة عامة ( الشعرالموزون وليس ما سمي حرا). غابره وحاضره

ــ بعض الكتب المعروفة ببلاغة أصحابها وأذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر : التصوير الفني للقرآن الكريم لسيد قطب ـ وفي ظلال القرآن للمؤلف نفسه ـ من وحي القلم للعقاد ـ

محور الكليات الكبرى

المقصود من هذا المحور الذي رتب في صدر العلوم والمعارف بقصد مقصود هو أن يلم طالب العلم بالكليات الأولية العظمى لهذا الدين ولمحكماته وخاصة فيما يتعلق بشريعته سواء العقدية أو العملية ذلك أن العلم بالباب الرئيس لكل صرح هو الأليق بالقادم الذي ينشد ترحيبا فلا يحتاج إلى تسلل من النافذة الخلفية. هذا المحور يتصدر كل علم ومعرفة حتى في العلوم الكونية وذلك حتى يحيط طالب العلم بالمعالم العظمى المقدمة فإذا إستوعبها كان لإستيعاب فروعها أشد نشاطا وحيوية. الإسلام كما يعلم الناس صرح عظيم كبير مزود بباب رئيس وأبواب أخرى فرعية تستقبل المعتنقين وشريعته العملية بمثل ذلك فهو مرتب منظم محدود ما فيه من شيء دق أو جل إلا وهو في موضعه المناسب وحجمه المناسب وليس مطلوبا من طالب العلم سوى أن يتسلح بحاسة التمييز بين الأشياء لأن التسوية بين الأشياء والأمور في الشريعة الإسلامية لا مجال لها إذ لكل شيء ثمنه وسعره سواء كان مطلوبا مرغوبا محبوبا أو كان منكورا مطرودا. محور الكليات الكبرى هو محور الجذري العقدي والتشريعي الأول الأكبر والأعظم الذي يحكم على ما سواه من كليات وفروع وجزئيات بمثل الجذر من الشجرة الذي بحياته تحيا الشجرة وتبسق أغصانها وتطيب ثمارها وتتهيأ ظلالها للمتفيئين وبموته يموت كل شيء

بعض مراجع الكليات الكبرى

ــ منظومة القيم العليا للدكتور فتحي الملكاوي

ــ منهج التفكير الإسلامي للدكتور محمد عماره

محور الإيمان والإعتقاد

هذا المحور الإيماني العقدي ليس هو هنا في محل اللب من إهتمام طالب العلم وذلك لأمرين : أولهما هو أن هذا المحور لقيمته العظمى تكفل به القرآن الكريم والسنة تكفلا كليا إذ فصل في الإيمان قضية القرآن العظمى تفصيلا وزاده النبي الأكرم عليه الصلاوة السلام تبيينا ومن ذا فإن دراسة الإيمان من غير هذين المصدرين ليست مطلوبة من حيث الأساس الأول إذ لن تجد مؤلفا يصحح التصور العقدي عند الناس في كل زمان وفي كل مكان أكثر وفاء من الكتاب والسنة إلا على سبيل تعميق الفهم أو معالجة قضايا معاصرة أو بيان لساني أو غير ذلك. الأمر الثاني هو أن المقصود من هذا الكراس هو طالب العلم التشريعي الفقهي وما ينداح عنه وغني عن التذكير أن مثل هذا سبق له أن حاز الحد العقدي المطلوب في أركانه الستة المعروفة بيسرها البياني في الكتاب العزيز ولا يحتاج لمزيد. صحيح أن الأقدمين خاضوا في علم الكلام الذي يسمى علم التوحيد وعلم العقيدة والفلسفة وغير ذلك من الأسماء ولكن لهذا العلم ( علم الكلام بمختلف أسمائه ) محور آخر يرد هنا لاحقا وهو كذلك ليس ورودا أصليا لحاجة ماسة عند طالب العلم التشريعي الفقهي ولكن من باب الثقافة العامة ذلك أن العلوم والمعارف دينيها ودنيويها متداخلة متشابكة لا يمكن الفصل بينها وكلما كان طالب العلم بمحور واحد منها ملما ببقية المحاور كان أيقظ عقلا وأوسع أفقا. ولكن على سبيل توسيع الوعي العقدي لطالب العلم التشريعي الفقهي من جهة ولتصحيح تصور ربما لم يكلف المرء نفسه بتصحيحه من المعين الصافي أي القرآن الكريم فإنه لا بأس من الإشارة هنا إلى بعض المراجع سيما التي صيغت بلغة معاصرة عفوا من تعقيدات الكلام

بعض مراجع الإيمان والإعتقاد

ــ العقيدة الإسلامية وأسسها للدكتور عبد الرحمان حبنكة الميداني

ــ دور الإصلاح العقدي في النهضة الإسلامية للدكتور عبد المجيد النجار

محور التشريع العام

هذا محور مهم وصاحب سبق بالضرورة في هذا الكراس لأنه يتصل بالمدخل التشريعي الإسلامي للفقه. قبل دراسة الفقه بكل صنوفه لا بد من العلم علما كافيا بالشريعة الإسلامية من حيث مصدرها وخصائصها ومستوياتها التشريعية ومراجعها وغير ذلك مما يبني لطالب العلم خلفية فكرية صحيحة عن أسّ الفقه أي الشريعة ذلك أن الشريعة على عمومها وإطلاقها صحيحة متواترة لأنها في الأعم الأغلب أدلة جزئية أو كلية في الكتاب العزيز أو بمثل ذلك إستقراء في السنة النبوية الشريفة. أما الفقه فهو معالجة الإنسان بعقله وموروثه ووافده لتلك الشريعة صياغات لأوعية قانونية ودستورية غرفا من الشريعة وتنزيلا على الواقع وبذلك نختلف في الفقه مدارس ومذاهب وآراء وإجتهادات ولكن لا نختلف حول الشريعة لأنها معصومة ولكنها في الأعم الأغلب مجملة تتسع لما لا يحصى من الآراء بحسب سيلان أودية الأفئدة وبحسب سيلان أودية الواقع سواء بسواء. سوأة كبرى يقع فيها كثير منا وهي دراسة الفقه قبل الشريعة وهذا مثله كمثل من تسلل إلى قصر أو صرح أو بيت من النوافذ الخلفية فهو لن تقع عينه إلا على ما يكون في العادة مؤخرا ولكن يحرم نفسه من الباب الرئيس حيث يلقى الترحيب والتحية والمرافق الذي يرشده. الشريعة حاكمة على الفقه ولذلك يكون العلم بها ضروريا وشرطا مشروطا. الكتب فيها كثيرة وتسنى لي أن أنتقي ما يأتي إن شاء الله

بعض مراجع محور التشريع العام

ــ الإسلام عقيدة وشريعة للإمام شلتوت

ــ الكليات التشريعية للدكتور أحمد الريسوني

ــ فقه التدين فهما وتنزيلا للدكتور عبد المجيد النجار

ــ عوامل السعة والمرونة في الشريعة للإمام القرضاوي

ــ المدخل الفقهي العام للدكتور مصطفى الزرقا

محور أصول الفقه

هذا العلم سماه إبن خلدون ( منطق الإسلام ) أي أنه الكفيل ببيان فلسفة العلم الإسلامي والحكمة الأصلية التي لأجلها تنزل الإسلام وأكرم بها من تسمية تنمّ عن أقصى درجات الفقه والوعي الصحيح وهي الأوفى حقا. كما يسمى هذا العلم علم المناط أو علم الإستدلال لأن وظيفته الأساسية هو تخريج الأحكام وتشذيبها وتهذيبها ثم تحقيقها بمحالها المناسبة. المناط هو العلة بنوع من التجوز في التعبير. المناط لغة هو المحل في الحقيقة أو المكان الذي يعلق به الشيء. ومن ذا تدرك بيسر أن وظيفة هذا العلم هي تسكين الحكم في موطنه المناسب فلا طغيان ولا إخسار. العمود الفقري لهذا العلم هو الإستدلال أي البحث عن الدليل لأنه لا تكليف إلا بدليل بسبب أن الذمة البشرية بريئة عفوا من كل تكليف ولا تحريم كذلك إلا بدليل ومن ذا وضع هذا العلم القواعد التي بها يستنبط الدليل إباحة أو منعا أو إيجابا وإلاّ قال من شاء ما شاء في ذمم الناس

هذا المحور مقصود أكبر من هذا الكراس إذ الرجاء هو أن يتدرج طالب العلم بنفسه بلسان سؤول وفؤاد عقول كما فعل حبر الأمة الأعظم عليه الرضوان حتى يتمكن من هذا العلم الأصولي. منزلة الأصول منزلة مقدمة عظمى في كل شيء أبدا. أصول الدين إعتقادا هي المقدمة وأصول الفقه فهما وتنزيلا عملا وتشريعا هي المقدمة كذلك من بعد ذلك. لكل شيء أصوله وفروعه. الإسلام ينتمي إلى العقليات فهو إذن بالضرورة صاحب أصول أولية كبرى عظمى مقدمة تحضن جذره وفروع أخرى صغرى وكبرى هي ثمرة تلك الأصول. أصول الفقه معناها مختلف الوسائل والآليات والعلوم والمعارف اللسانية والفطرية والشرعية التي يستخدمها الفقيه المجتهد ولو ترجيحا لإستخراج الحكم الشرعي العملي ـ وليس العقدي ـ من أدلته التفصيلية وهي القرآن الكريم أولا ثم السنة والحديث ثانيا ثم الإجماع إن وجد ثالثا ثم القياس إن أمكن رابعا ثم إستصلاحا برع فيه المالكية وإستحسانا برع فيه الأحناف وما عدا ذلك فروع تشريعية أصولية هي دون ذلك ولكن تسمى أصولا تجوزا من مثل الإستصحاب والذرائعية فتحا وسدا والعرف وغير ذلك مما هو معروف لطالب علم أصول الفقه. الفقيه في الدين هو الطبيب حيال العقول ومناهج التفكير بمثل محل الطبيب حيال الأبدان. أوفى تشبيه للفقيه هوأنه طبيب بأتم معنى الكلمة. هذا العلم قديم بالقوة على حد تعبير الفلاسفة أي هو في عقول الصحابة الذين إستخدموه بحضرته عليه السلام فأقر هذا وخطأ ذاك ولكن لم يدون ذلك إلا بعد عقود طويلة فتحول هذا العلم من حال القوة إلى حال الفعل على حد تعبير الفلاسفة. لما جاء زمن التدوين وتأثرا بعلم الكلام الذي طبق الآفاق في تلك الأيام إنبرى له من دونه على الطريقة العقلية من مثل الإمام الغزالي قبل إنقلابه على الفلاسفة بكتابه ( تهافت الفلاسفة ) ومضى على دربه كثيرون وهو منهج تأليفي له فوائده وعليه مساويه وخاصة في عصرنا الحاضر حيث تبدلت التحديات العقدية كثيرا ومنهم من دون هذا العلم وأصوله على الطريقة العملية الفقهية وخاصة في العصر الحديث. طالب العلم الشغوف واسع الأمل لا بأس أن يدرس المنهجين فإذا قصرت به الحياة أو النفقة فلا بد له من المنهج العملي الفقهي وهو يكفيه وزيادة. سؤال آخر : هل تتجدد تلك الأصول أم هي ثابتة راسخة؟ طرح هذا السؤال في العصر الحاضر وعالجه بعضهم وفي المراجع المذكورة هنا كتاب يحمل العنوان نفسه ويعالج كثيرا من موضوعات علم أصول الفقه التي قد يطالها التجديد ولا شك أن فيها ما يناله التجديد وفيها ما لا يناله ولكن ليس لنا هنا التوسع في هذا الموضوع على أهميته القصوى. علم أصول الفقه علم عملي تطبيقي يهدف إلى تخريج أطباء في الفكرة ومنهاج التفكير والإستنباط ولم يبخل علينا الوحي القرآني ومثله السنة من تسطير الأصول العظمى للفقه أي لفقه الإستنباط إذ قال سبحانه فيها ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخـــــر ){21} وبذلك سطر لنا أصول الإستنباط الثلاثة العظمى وهي : القرآن الكريم والسنة طاعة أولية مستقلة فإن لم يوف بعضها بما عرض لنا فلا مناص من الإجتهاد وهو مضمون قوله ( أولي الأمر منكم ) وهو أمر يتولاه ولاة الأمر في كل علم ومعرفة فهم الساسة في السياسة وهم الأطباء في الطب وهم الفقهاء في الدين وغير ذلك. تلك هي أصول الإستنباط الثلاثة العظمى

بعض مراجع أصول الفقه

ــ الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان

ــ الفقيه والمتفقه للبغدادي

ــ مصادر التشريع فيما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف

ــ التجديد الأصولي : مجموعة علماء بإشراف الدكتور أحمد الريسوني

ــ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتورمصطفى البغا

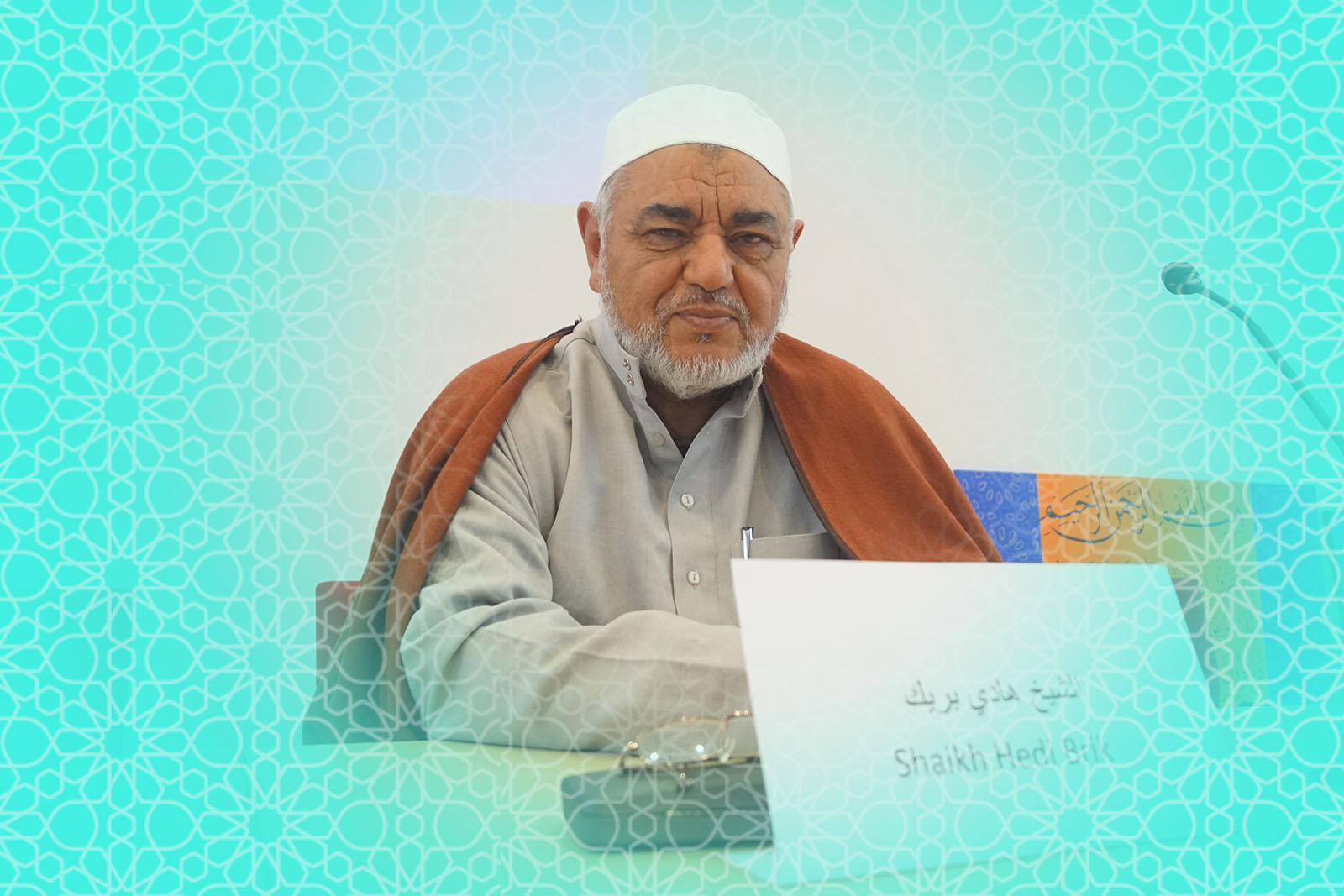

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الهادي بريك

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الهادي بريك